هكذا كان مشهد وصولي في أكتوبر من العام 2014، في يوم شديد الوطأة ومفعم بالتّوتّر. كنّا على عديد الجبهات، وكان مساعد الأبحاث في فريقي على صواب عندما انتقل إلى العمل على أشياء أفضل وأهمّ شأنا، لذلك كنت أجاهد في ترتيب عملي، الآن وقد أصبحت أعلم الكثير من الأشياء، ولكن كنت مازلت منغمسا في التّفكير في هذا المخطّط الحضريّ الضّخم: القاهرة 2050. لقد قضّيت كلّ أشهر الصّيف في إعداد مقالات ندوة «البيئة الدّوليّة»، وفي إعادة دراسة مفهوم «التّراكم عبر النّهب» للمفكّر دايفيد هارفي، والنّظر في القوانين واللّوائح، وكنت غالبا ما أتساءل عن المغزى من تحويل كلّ هذا إلى عمل سينمائي، وعن الطّريقة الأنسب لفعل ذلك.

لمّا كنت في طريقي إلى القاهرة اتّفق وأن التقيت بسلمى، وهي إحدى الأصدقاء النّشطين على الموقع الاجتماعيّ فايسبوك. التقينا وأخذتني خلف شارع طلعت حرب لتناول طبق من الحمام المحشي. وعندما كنّا نجلس على الطّاولة علّمتني سلمى طريقة فتح القفص الصّدريّ للحمامة والكشف عن الأرزّ بداخله. لقد كانت سلمى المنارة الّتي أقتدي بها في الأوقات العصيبة الّتي مررت بها، فقد شكّلت فريقا من النّشطاء والباحثين الّذين ساعدوني في ربط الأفكار بعضها ببعض. فقد كنت سعيدا بأن نتقاسم هذا العمل المستعجل، ولكن كانت هناك دائما مسافة لا يمكن جسرها بين الّذين هم على وشك المغادرة وأولئك الّذين هم باقون هنا. كنت أحسّ أنّ مجرى نهر اختياراتنا الّتي لن نحقّقها في هذه الفترة قد جفّ، وأنّ الانسحاب حجّة واهية. فقد كنت ذلك الفنّان الهائم الّذي لا يستقرّ في مكان ثابت، وهو ماجعلني أشعر أنّني خارج المكان والزّمان.

عرضت عليّ بيتها مقرّا لنا، وهي في الحقيقة شقّة تقع في طابق علويّ من بناية شاهقة يكسوها الغبار. قضّينا العديد من الأمسيات الحارّة في هذه الشّقّة المفتوحة السّتائر، مستلقين على الوسائد الّتي امتلأ بها البلاط، ونتصفّح الخرائط والمخطّطات والأسئلة، ومن حين إلى آخر كنّا نلقي نظرة على ميدان التّحرير. وكانت نقاشاتنا في العديد من المرّات تقطعها أفكار من قبيل المعنى الحقيقيّ للحيويّة والاندفاع، كما تقطعها الزّيارات القصيرة الّتي يقوم بها بعض من أقارب سلمى - الّتي لن أتذكّرها فيما بعد بكثير من الحنين (لأنّها كانت ببساطة مؤلمة). أقول هذا للتّأكيد على إمكانيّة البقاء الوجدانيّ على قيد الحياة، وأنّ خضوع المرئ للكآبة لا يمكن أن يكون الاختيار الأمثل في هذه الحياة. وهذا ما آل إليه الأمر.

وبما أنّ العربيّة الّتي أتكلّمها ليست على أكمل وجه فقد شرع نضلي في إدارة ورشة العمل. لقد عمل نضلي سابقا في جزيرة القرصاية، بل وقد ذُكر اسمه في مؤتمر صحفيّ للجيش في القرصاية قبل عدّة أشهر. وكنّا قد عثرنا على فيديو المؤتمر على اليوتوب: «لقد جاء هذا النّاشط السّياسيّ ليعلّم الأطفال الصّغار كيف يكرهون القوّات المسلّحة، إنّهم الآن من خلال الرّسوم يقودون الدّبّابات ويستهدفون الجنود بنافثات اللّهب.» وضعنا مؤشّر الفأرة في أوّل الفيديو وشرعنا في تقليد الجنرال المتحدّث باسم الجيش في المؤتمر الصّحفيّ. ولَكَم ضحكنا في ذلك اليوم.

مع مثل هذا الفريق العامل معي لم يكن من الحكمة أن نصوّر الفيلم في الجزيرة ذاتها، لذلك فقد قرّرنا التّصوير في مسرح. على أيّة حال كنت أشعر أنّ الجزيرة لن تكون إلاّ خلفيّة أو ديكورا للفيلم، رغم كونها مسألة محوريّة فيه، محوريّة جدّا إلى درجة تخيّلها من خلال الكلمات. زرنا بضعة أماكن، بما فيها استوديو للتّدريب على الرّقص في الطّابق الخامس من بناية في وسط المدينة، حيث كان عدد من الفتيات بصدد تعلّم رقصة جديدة للمغنّية الأمريكيّة «بيونصي» وهنّ يبسطن سيقانهنّ على الحائط. استقرّ الرّأي في النّهاية على مسرح روابط، فقد كانت الأسطح عالية والفضاء فسيحا ممّا سمح لنا باتّخاذ زوايا تصوير مرنة دون أن نقلق راحة أنشطة ورشة العمل.

على إثر مزيد من النّقاشات تبيّن في النّهاية أنّ العمل فقط على حالة واحدة – جزيرة القرصاية – يمكن أن ينقص من قيمة مخطّط التّهديم الأكبر الّذي يتضمّنه مشروع القاهرة 2050. فقد وقع مؤخّرا تمرير «قانون المصلحة العامّة» الّذي يقضي بأنّه بالإمكان إزالة أحياء بكاملها من أجل "اعتبارات جماليّة" متعلّقة بالمخطّط، وسيؤثّر هذا على أغلب المساكن العشوائيّة في المدينة. ومن جانب آخر فإنّ سكّان جزيرة القرصاية سئموا من المقابلات الصّحفيّة العاديّة، وكانوا دائما متردّدين للحديث مرّة أخرى عن وضعهم تحت نفس الظّروف. ورغم أنّه ليس بإمكاننا أن نعدهم بتغيير جذريّ، إلاّ أنّنا وعدناهم بشكل مخالف في طريقة تصويرنا ومعالجتنا للموضوع وبنظرة تمثيليّية مغايرة له، فقبلوا المشاركة في هذه الحوارات والمقابلات.

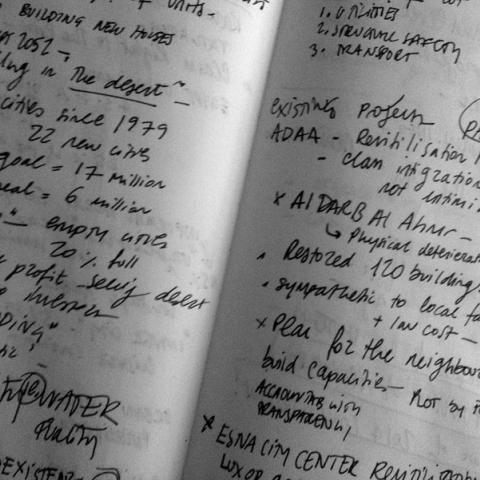

وفي يوم قائظ انضمّت إلينا أمنية خليل: لمدّة سنوات عملت أمنية في رملة بولاق، وهو حيّ في شمال القرصاية يعاني من نفس الورطة، وكانت تعتقد أنّ المأزق يكمن في أنّ الطّرفين لم يلتقيا بعدُ للنّقاش ولم يحاولا توحيد جهودهما. وكانت أمنية دائما ما تروي لنا جهودها كمهندسة معماريّة في التّخطيط العمرانيّ لهذا الحيّ وذلك بالتّعاون مع متساكني رملة بولاق أنفسهم، وفي محاولة عرض مشاريع خططهم على الوزارة. كنت أنظر إليها بانبهار عندما كانت تتحدّث بالتّفصيل عن «أبراج مدينة النّيل» وعلاقتها المتينة بمتساكني رملة بولاق من حيث أنّها توفّر لهم فرص العمل (فهذه الأبراج يعمل فيها العديد من متساكني الأحياء العشوائيّة الممتدّة بالقريب منها)، ولكنّها كذلك تغتصب أراضيهم، إذ أنّ مشاريع خطط الأبراج تنوي التّوسّع على حساب أراضي هؤلاء في إطار مشروع القاهرة 2050، وتهدّد باندثار حيّ رملة بولاق في السّنوات القادمة. وعندما اطّلعت على الخرائط الفضائيّة لرملة بولاق، خطر ببالي أنّ فكرة مخطّط شامل لهذه الأحياء يمكن أن تكون فكرة رائعة.

فقضّيت أسبوعين وأصابعي منغمسة في الصّمغ منهمكا في قصّ الورق المقوّى وطلاء علب الحليب لأصنع نموذجا مجسّما للمدينة المستقبليّة باستخدام نوع مبتذل من البلّور والحديد الزّائف. وهذا النّموذج هو جزء من الدّيكور، ويعطي الانطباع من خلال حواشيه الّتي لم تكتمل بعد ومظهره غير اللاّئق أنّ أحدهم قد أفسد ترتيبه.

ولمّا كنت منهمكا بإعداد النّموذج المجسّم خطر ببالي كتاب «متحف الكوكايين» لكاتبه مايكل توسيغ، حيث يصف عالم الأنثربولوجيا رحلات الفاتحين لريو تيمبيكي ومحاولاتهم الفاشلة لرسم خريطتها، حيث لقي معظم الرّسّامين على القوارب حتفهم بسبب الظّروف الصّعبة والأنهار المعتّمة والملتوية. فقرّر المستعمرون دفع الأموال لفنّانين محلّيّين للعمل على القوارب، ولكنّ هؤلاء لم تكن لديهم أدنى فكرة عن عن الخرائط الفضائيّة، فكانت رسوماتهم تمثيلات سرياليّة لمشاهد رسموها مشيا على الأقدام، ولمعالم طبيعيّة وانحناءات لأنهار لم يكن بوسع المستعمرين فهمها وتأويلها.

قمنا بإعداد ورشة العمل بكلّ تفاصيلها: كنت أنا ونضلي نعمل على الوثائق السّياقيّة بمساعدة أمنية، ونترجم بعضا من القوانين، بينما كانت سلمى تعتني بالإنتاج - الصّوت ووجبات الأكل وحاملات الكاميرا وفريق العمل الإضافيّ.

في بداية شهر نوفمبر وقبل أن نبدأ التّصوير بأيّام قمنا باجتماع طارئ. كان نضلي وسلمى قد تملّكهما الذّعر لأنّه تناهى إلى سمعهما أنّ قانونا جديدا سيمرّر في العاشر من نوفمبر، وسيعرّض حياة العديد من النّاس إلى الخطر، كما أنّه سيهدم أشهرا من العمل المتواصل. ينصّ القانون على أنّ كلّ مواطن مصريّ يتحصّل على أموال من منظّمة غير مسجّلة ومدعومة من جهات أجنبيّىة سيكون مآله السّجن، ويمكن أن تصل عقوبته إلى الإعدام. ورغم أنّ هذا القانون لا ينطبق بالضّرورة علينا فإنّ الإيقافات الأخيرة لبعض من أصدقائنا النّشطاء نبّهت الجميع إلى الأيادي الطّويلة والملتوية للحكومة، فقرّرنا التّصوير في العاجل حتّى لا نتعرّض للاضطهاد.

وتمكّنّا في فترة التّصوير من تحقيق بعض النّجاح رغم قلّة استعدادنا وأيدينا المرتعشة وبعض التّوتّر، فانتقل التّوتّر والارتعاش إلى المشاهد الّتي صُوّرت.

ثمّ خصّصنا الأسابيع الّتي تلت للمونتاج مع سلمى في استوديو «مصرّين». و«مصرّين» تعاونيّة إعلاميّة سياسيّة توقّفت عن استخدام فضائها الّذي تعطّل فيه جناح المونتاج وأطفئت فيه الحواسيب الّتي اعتلتها الأتربة والغبار في غرفة في آخر الشّقّة. حدّثتنا سلمى عن أنشطة التّعاونيّة: ندوات وعروض دوليّة، نقاشات وتحضير للإضرابات. وكانت حين تتحدّث تلقي بنظرة فاحصة على الغرف الشّاغرة مشيرة إلى المكان الّذي كان فيه النّشطاء يجلسون ويتحدّثون. اشتغلنا على امتداد فسحات زمنيّة من ستّ إلى ثمانية ساعات، وكنّا في أغلب الأحيان نسهر إلى السّاعة الثّانية صباحا والأضواء مطفأة، فلا تسمع إلاّ طنين صندوق الحاسوب.

في التّاسع والعشرين من نوفمبر عندما كنت منهمكا في العمل بمفردي على طاولة المونتاج سمعت صياحا وصوت انفجارات ، فأخرجت رأسي قليلا من خارج النّافذة دون أن أفتح السّتائر بالكامل لألقي نظرة على شارع طلعت حرب الّذي امتلأ بالمتظاهرين المتوجّهين إلى ميدان التّحرير. وكانت الدّبّابات بأبراجها المتمايلة والسّيّارات العسكريّة تجوب الشّارع في محاولة لتفريق الحشود. وسرعان ما امتلأت العمارة حتّى الطّابق الخامس الّذي أسكُنه بالغاز الكثيف المسيّل للدّموع، وسمعت هاتفي يرنّ. لقد كانت رسالة من ياسمينة تطلب منّي فيها أن لا أغادر الشّقّة تحت أيّ ظرف من الظّروف. قالت لي أن أدير مفتاح باب الشّقّة مرّتين، وأن أمكث في مكاني لا أبرحه. لقد أطلق سراح مبارك وأسقطت عنه كلّ التّهم. إنّها ضربة أخرى قاصمة في ظهر الثّورة الّتي هي في الأصل غير قادرة على الوقوف. وكما كان يحدث دائما، خاصّة في ظلّ هذه الظّروف، ينبغي أن تسأل نفسك ماذا تفعل هنا ولحساب من تعمل، ولكنّ الإجابة لا تأتي بسهولة.

إثر ذلك عُرض الفيلم في القاهرة وفي بيروت، وبعد أشهر تمّ عرضه في كاسكو في هولاندا. وفي هذه الأماكن كان المغزى من الفيلم يحوم حولها كالشّبح. وكنت في الأسابيع الّتي سبقت مغادرتي للبلاد قد حاولت في القاهرة ودون نتيجة أن أقدّم العمل في رملة قولاب والقرصاية. لقد كان التّوتّر في أشدّه، فبعد أن أصبح القانون حيّز التّنفيذ اتّفقنا كلّنا على أنّ عرض الفيلم هناك أصبح أمرا خطيرا للغاية. واستطعت أن أهرّب بعض النّسخ من الفيلم إلى بعض المتساكنين، ولكنّني شعرت أنّني خذلتهم وأنّ هذا الفيلم لم يكن سوى لمواساتهم، ولم يكن يمثّل نصرا تامّا. أمّا في هولاندا فلم ينظر إليه النّاس على أنّه يتناول جزءا فقط من المسألة، فقد ظهر لهم أنّ هذا العمل يكسر المفهوم التّقليديّ لشهادات النّاس ويفرض نفسه كفيلم يوثّق الأحداث في زخمها المحلّيّ، ولكن كم من الزّخم عليك أن تبني عندما تكون مقيّدا وفي مصيدة التّمثيل؟ تمثيل لا يستطيع التّحرّك، وفيه يتمّ بتر الكلمات.

سيرة الفنان

أديليتا حسني باي فنّانة وباحثة ولدت في العام 1985 من أمّ إيطاليّة تعمل في الصّحافة وأب ليبيّ مختصّ في الهندسة المعماريّة. درست أديليتا الفنون الجميلة في مدرسة شيلسي للفنون، كما درست التّصوير الفوتوغرافيّ وعلم الاجتماع في جامعة غولدسميث. أمّا ممارساتها الفنّيّة الّتي تتضمّن فنّ التّصوير والرّسم وفنّ التّلصيق والفيديو، إضافة إلى القيام بورشات عمل تشاركيّة، فهي تركّز على الطّوباويّات الجزئيّة وكيفيّة عمل الذّاكرة الجماعيّة، كما تبحث هذه الأعمال في آليّات السّلطة والهيمنة السّياسيّة والاقتصاديّة.

وقد ساعدتها تجربتها ودراستها لعلم الاجتماع والفنون الجميلة في توجيه نقدها للأنظمة السّائدة الّتي تنظّم المجتمعات الرّأسماليّة، وذلك في مجالات عدّة مثل التّشغيل والتّعليم والإسكان. فهي تناقش في أعمالها الفنّيّة نوع الرّؤية الّتي تتشكّل عند إنتاج عمل فنّيّ يتناول «المجتمعات غير الممثّلة بالشّكل المطلوب»، وتبحث عن بدائل في شكل ردّة فعل على الطّريقة الّتي تتهيكل بها المجتمعات الغربيّة. ومن هذا المنطلق يتمثّل دورها كفنّانة في السّعي إلى حثّ النّاس على التّفكير في بدائل اجتماعيّة متخيّلة، ومن ثمّة العمل على إنتاجها فعليّا.